グランプリ/デザイン提案部門賞「つちかびん」

小森 裕介(こもんてっく)

部屋の中に土壁のある生活ができたらいい。現在、建物は土壁で作られる必要はない。便利で丈夫なものを求めるなら、コンクリートで十分だろう。しかし、そのザラザラとした素材感はコンクリートにはまねできない。

一方、機械や他人によって作られたモノは形である。しかし、自分で作ることによって形以上に記憶として残る。以上の理由から、土壁を利用した花瓶【つちかびん】を提案する。

この花瓶は使う人自身の手で作られる。まだ固まっていないドロッとしてくさい土が、ザラザラしていて固い土壁独特のぬくもりを持つインテリアに変わる。大量に作られた同じような素材のモノで溢れる家の中で、1つだけ土壁できたプロダクトがある。長野の大地に育まれた土を使って、自分の力で生活を少しだけ豊かにできる。そんな生活をこれからもずっと続けたい。

HOW TO MAKE

- 補修されなくなり、使われなくなった土壁の土を集める。

- 集めてきた土に水と繊維質のもの(新聞紙など)を加え、練り直す。

- 立方体や作りたい形にこてを使って土を固め、花をさすための竹を差し込む

- 乾燥させる。その際ひび割れを防ぐため日陰で干す。

- 完成。いたみがめだてば再び練り直すことで作りなおすことができる。

デザイン提案部門賞「入れ子の家」

築澤 大(東京理科大学大学院)

この家は3重の入れ子によってできています。1番外側の家型をした殻に開口をいくつか開け、その内部の庭は外部空間となっています。この庭は外部環境と住環境を繋ぐ緩衝空間としても機能します。太陽の光と恵みの雨、そして信州の土で育った庭の木々は大きく成長し、まるで家から木が生えているかのように開口から顔を覗かせることでしょう。2番目の殻は必要とされる室内環境を覆っています。開口にはガラスが入っており、庭と連続した天井の高い室内は、まるで外にいるようなとても気持ちの良い空間です。3番目の殻の中にはバスとトイレ、洗面室を配置しました。バスの真上に設けられた天窓からは、1番目と2番目の殻の天窓を通して空が見え、内にいながらにして明るく開放的な場所となっています。ここでは壁で外部環境を遮断するのではなく、逆に住環境を外部に無条件に晒すのではなく、敷地の中で完結しないで、環境としてひろがっていきます。そのような、緩やかに、そして外と内が自然と繋がっていく家が信州にはふさわしいと感じます。

デザインPR部門賞「信州りんごのPRポスター」

相澤徳行(相澤デザイン室)

信州にとってはありふれたモチーフですが、それは同時に、豊かで誰にも親しまれているという証拠。そんな「りんご」を新しい角度で表現できたら・・・

めくるめく甘美の宇宙。信州りんごのPRポスター。

「MADE IN EARTH」

宮下ひろみ(株式会社エイブル)

メイドイン地球=自然。それを見たり、触れたりすることで、楽しむことでそれらを大切にしようという気持ちが生まれる。

選考委員特別賞 水野学賞「フルーツ2007〈りんご〉」

nana*t

フレッシュでラブリーな展示会、フルーツ2007「りんご」。信州の地場産フルーツ「りんご」をテーマに企画・開催したグッズ展の出品作品。nana*t(ナナット)は、長野を拠点に活動しているクリエーター5名からなるユニット。長野から全国へ向けて、全て手作りのデザイン・企画等を展開中。

選考委員特別賞 岡正子賞「the KAMAKURA」

平沼 孝啓(建築デザイン研究所/ヒーズワークショップ・アジア)

雪を積み上げてつくる伝統的な「かまくら」を、現在の技術とファブリックを使用し、誰にでも簡易につくることができる“KAMAKURA”として、あたらしく再生することを試みた。地元・長野の製法でできた布地を利用し、歴史性のある原風景に独自の風景を豊かな環境とともに、実現可能な方法で表現することを意図とした。

選考委員特別賞 内田和美賞

生野 龍一(京都工芸繊維大学大学院)

みずのうつわは、アルプスの山々が育む清らかな水をたたえるための器。むしろ飲むためではなく、清らかな水そのものあるいはそのユラメキや、水面に映りこむ情景を楽しむための器である。花瓶が花を生けるように、美しい水そのものを生ける。

入選(デザイン提案部門)

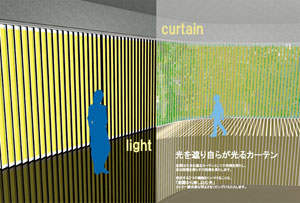

「light curtain」

生野 龍一(京都工芸繊維大学大学院)

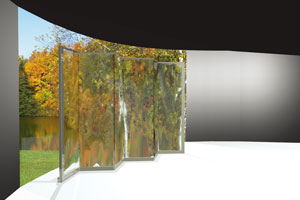

「水の屏風」

生野 龍一(京都工芸繊維大学大学院)

「A-YUBI-BUBBLE」

生野 龍一(京都工芸繊維大学大学院)

「あかり」

三村 卓也(長野人)

「ティッシュケースバイケース」

中島 聡子(トドロキデザイン)

「Y (イプシロン) 携帯用箸」

樋口 麗治

「TSUDOI」

鷲尾 和哉(京都工芸繊維大学)

「ECOCA」

丸山 翔大(OKA学園トータルデザインアカデミー)

「リサイクル自販機」

渡辺 雄志(OKA学園トータルデザインアカデミー)

入選(デザインPR部門)

「信流eco視覚化計画」

豊田 あゆみ(株式会社大鹿印刷所)

「気持ちいい〜」

佐々木 玲

「楽ECO」

太田 伸幸(有限会社デザインスタジオ・エル)

「360°green Shinshu…?」

関谷 まゆみ(株式会社エイブル)

「Leaf Roll」

中田 彩(東京芸術大学)

「割り箸の袋のデザイン」

相澤 徳行(相澤デザイン室)

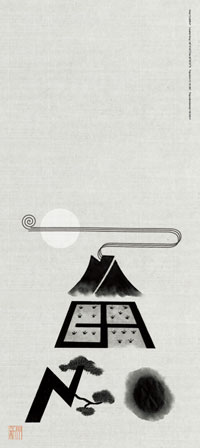

「新趣山水ノ図」

八木 宏和(ヒューマンアカデミー)

LIFE DESIGN 信州 2007 選考講評

本州のほぼ中央に位置する信州、その特定地域を対象にデザイン提案を競うという初の試みであり、どのような応募がどれほどあるか未知数でした。しかし、全国から集まった130余りの作品は総じてハイレベルで、信州の様々な地域資源が内外に魅力を放っていること、そしてそれらにデザインの創造性が加わることで、可能性が飛躍的に高まることを示すものが多数ありました。今後の地方産業の再生にとって、創造性こそが何より尊いことを改めて実感することができました。

栄えある初回のグランプリに輝いたのは、小森祐介さん(長野市)の「つちかびん」でした。土をテーブルの上に置くという行為は都会的な生活へのアンチテーゼであり、いつから土が汚いものと認識されるようになったのかという疑問を投げ掛けています。デザイン性を持たない匿名性のプロダクトですが、土と共に生きるという考え方、個々が作品を創り上げるという市民参加型の教育的プロセスを提案しているという点で、本コンペのテーマを最も豊かに表現していました。

デザイン提案部門賞は、築澤大さん(東京都)の「入れ子の家」でした。建築の横の広がりを表現した、雄大な土地に恵まれた信州ならではの作品です。実用性、実現性には難がありますが、まるで童心に帰ったかのような「自然」と共にある住空間のイメージが、心豊かな生活への憧れを抱かせてくれました。

デザイン提案部門賞は、相澤徳行さん(長野市)と宮下ひろみさん(長野市)が受賞しました。相澤さんの「信州リンゴのPRポスター」は存在感が群を抜いていて、視覚に入ってくるダイナミックなビジュアルと、「リンゴ=信州」という判り易さで「マス」に向けたデザインとして成り立たせていました。

宮下さんの「MADE IN EARTH」は、目に入った瞬間に心に響くような美しい作品です。現代的な印象の中にも懐かしさが感じられ、ポスターとして訴求力があります。ただ、信州らしさがあまり感じられない点が残念でした。

水野学氏講評

これまでも幾つかのデザインコンペの審査をしていますが、今回の応募作品には、全国で通用する、あるいは後もう一歩でそうなるといったレベルの作品が多く見受けられました。地方間格差、地域間格差の拡大が懸念されている今日ではありますが、むしろこれからは地方にこそデザインのチャンスがあり、その自由度も高いのではないかと考えています。信州には善光寺や千曲川などいいところがたくさんありますね。これからの信州のデザインに期待しています。

審査員特別賞には、nana*tさん(長野市)の「フルーツ2007りんご」を選びました。町で見掛けたら欲しくなる、そんな魅力を感じました。全てが同レベルの完成度ではありませんが、作品に注がれたデザイナーの気持ちが伝わってきます(信州を盛り上げて行って欲しいという願いも込めて・・・・)。

岡正子氏講評

信州に暮らす人間として、「信州をどう表現して行くか」という、今現在私達が直面している問題を再認識させられるような作品にたくさん出会うことができました。色々なものを削り落とし、洗練させることもデザインですが、信州の創造性を広げて行くような、「誰もがデザイナーになれるプロセス」もまた、デザインを大切にする信州だからこそ育むことができる豊かさではないかと感じました。

審査員特別賞に選んだのは、平沼孝啓さん(大阪市)の「the KAMAKURA」です。雪国の昔ながらの風景を、ハイテクとの融合によって表現している点に面白みを感じました。積雪量からみてもあまり信州らしいという訳ではないですが、寒さを楽しみ、家族や友人と過ごす「シーンを創造するデザイン」ですね。

内田和美氏講評

週末は長野の自宅で過ごしています。選考にあたって、県外からの目線と信州人としての目線の対比をひとつの価値基準としていました。思っていた以上に多様な価値観が集まっていて、信州の内と外の狭間で揺さぶられているような感覚でした。本コンペが信州のデザイン、ブランドを築く第一歩であり、これからの展開につながっていくことを願っています。

審査員特別賞には、生野龍一さん(京都市)の「みずのうつわ」を選びました。なんらかの技術や文化に頼るのでなく、水のようにふっとその存在に気付くものごとをどうとらえ、表現するかということは、デザインにとって大きなカギとなります。

デザインコンペ「Life Design信州」設立に寄せて

デザイナーやクリエイターはその代表的な職ですが、その様な人材は、自社で商品やサービスを企画・開発し提供する企業が集まる都会に偏り、地方では手薄なのが現実です。

しかし、時代は地方が主体性を発揮して自立的に発展しなければならない方向へと変わりつつあり、伴って地方でもブランドづくりが盛んになる程、そのような専門人材をどうするかという問題に直面することになります。そして長野県はこの点について、残念ながら他よりも進んでいるとは言い難い状況です。

本県のデザイン業活性化を担う長野県デザイン振興協会では、今後の県下のブランドづくりに貢献できるデザイナーやクリエイターの育成を重点事業と捉え、長くその具体策を検討して参りました。本コンペはそこから企画されたもので、今年度からスタートする運びとなりました。

初めてのことでどうなるものか不安もありましたが、特に協会の若手会員の献身的な尽力もあり、全国及び一部海外から130余の応募が集まりました。またその内容も、予想以上にハイレベルな信州へのデザイン提案が多く、大変喜ばしく思います。それらは改めて、地方の発展には創意工夫こそが最も尊いとの基本認識を実感させてくれます。

人材の育成は、ブランドづくりと同様に終わりがなく、弛まず持続して行かなければなりません。本コンペも環境変化に柔軟に対応しながら、県下のブランドづくりに貢献するデザイナーやクリエイターといった専門人材を発掘・育成するという本質は堅持し、末永く続けて参りたいと思います。それによって、皆様からの期待と応援をいただきながら、県下産業の自立性向上に役立つようになれば誠に幸いです。